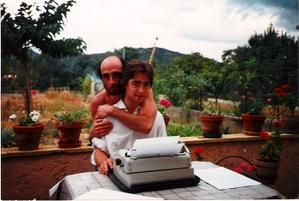

Le Revest, Clepsydre, il y a 30 ans, juillet 1984

Il y a 30 ans, le 10 juillet 1984, c'était la création de Clepsydre au Revest, spectacle commençant à 20 h sur la place de la mairie, puis itinérant dans les ruelles et sur les placettes du village jusqu'à la tour. À minuit deux bus emmenaient les spectateurs au château de Dardennes, un lieu privé mis à notre disposition par la famille Valentin, où se déroulaient le repas et la scène finale. Remontée en bus vers 2 h du matin. Ce spectacle fut joué 7 fois par 70 participants, 20 professionnels, 50 amateurs sans compter les bénévoles de l'organisation car il fallait que personne ne s'égare,

les mardi 10 juillet, jeudi 12 juillet, lundi 16 juillet, mercredi 18 juillet, vendredi 20 juillet, mardi 24 juillet et vendredi 27 juillet 1984.

Le bulletin L'Information Communale N°6 de septembre 1984 en rend compte.

Clepsydre est le spectacle inaugural de l'aventure théâtrale au Revest, aventure d'été sous forme d'un festival de juillet 1984 à août 1991, aventure saisonnière (septembre d'une année à juin de l'année suivante) à partir de juillet 1990 dans la Maison des Comoni, inaugurée avec un spectacle de Marcel Maréchal.

Aventure dirigée par Les 4 Saisons du Revest de juillet 1984 à décembre 2004, jusqu'à l'éviction sans explications des 4 Saisons du Revest.

La Maison des Comoni est devenu équipement structurant de l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée en décembre 2003. Les 4 Saisons du Revest eurent affaire de septembre 2003 à décembre 2004 à la tutelle de Toulon-Provence-Méditerranée.

Depuis 2005, la Maison des Comoni est devenue Pôle Jeune Public de TPM, et depuis la saison 2012-2013 et pour 3 ans, scène conventionnée pour l'enfance et la jeunesse par le Ministère de la Culture.

L'interview qui suit est tirée du livre De l'impasse à la traverse, un parcours artistique vivant, les 20 ans des 4 Saisons du Revest, publié en 2003 par Les Cahiers de l'Égaré, la maison d'édition associée aux 4 Saisons du Revest, installée au Revest depuis 1988, qui a publié 150 livres et qui fait suite à la revue Aporie (13 Numéros entre 1982 et 1990).

Un autre livre avait été publié par Les Cahiers de l'Égaré pour les 10 ans, Donjon Soleil, avec de remarquables photos d'Élian Bacchini.

Les archives des 4 Saisons du Revest comprennent un patrimoine photographique d'Élian Bacchini exceptionnel puisque il fut le photographe de presque tous les spectacles entre 1984 et 2004, des lettres d'Odysseus Elytis (Nobel de littérature), Samuel Beckett, Lawrence Durrell, J.M.G. Le Clézio (Nobel de littérature), Salah Stétié... et bien d'autres raretés ou curiosités dont une correspondance de 17 ans avec Emmanuelle Arsan, l'auteur d'Emmanuelle (j'ai été interviewé pour le N° de LUI de février 2014 et un film lui a été consacré dont j'ai reçu le DVD, il y a quelques jours : le réalisateur Emmanuel Le Ber m'avait interrogé et filmé) sans oublier ma relation privilégiée avec Marcel Conche, le philosophe français le plus important d'après moi (j'ai contribué à ce qu'un film lui soit consacré, réalisé par Christian Girier, Marcel Conche la nature d'un philosophe, et qui sera projeté au Théâtre Denis à Hyères le 22 janvier 2015 à 19 H).

Les archives de Toulon, en charge des archives de l'agglomération, m'ont demandé de les leur confier. Je ne crois pas y répondre favorablement. Je les cèderai à l'IMEC à Caen.

Peut-être que Les amis du Vieux Revest penseront après avoir commémoré deux guerres destructrices, 14-18 et 39-45, à évoquer une aventure constructive qui a changé le village ne serait-ce qu'avec l'édification d'un lieu, un théâtre vivant, une Maison, la Maison des Comoni, une réussite architecturale portant le nom d'une tribu ligure, ayant vécu dans la région et au Revest avant sa colonisation par Auguste (trophée de La Turbie, les Camunni).

Juillet 2015, ce seront les 25 ans de la Maison des Comoni : TPM et la municipalité mettront peut-être à l'honneur Les 4 Saisons du Revest et le Pôle Jeune Public.

Jean-Claude Grosse

conseiller municipal de 1983 à 1995 avec Charles Vidal

tête de la liste Avec vous, maintenant, liste citoyenne pour une démocratie active, en 2008

directeur des 4 Saisons du Revest de 1983 à 2005

président des 4 Saisons d'Ailleurs depuis 2005

directeur des Cahiers de l'Égaré depuis 1988

membre du CA national des Écrivains associés du Théâtre (élu le 25 juin 2014)

président de la filiale Méditerranée des EAT (PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes Sud) depuis novembre 2010

Interview datant de 2003 avec deux courts compléments

M. : Comment est née l’idée des 4 Saisons du Revest ?

J.-C. G. : Le point de départ est politique, il n’est pas culturel. J’ai été contacté pour faire partie d’une liste au moment des municipales de 1983. J’ai posé un certain nombre de questions au maire sortant, Charles Vidal, qui constituait sa liste avec des anciens membres et des nouveaux, sur son bilan, sur son projet. Il avait un bilan sur le plan social qui était intéressant, par exemple le portage des repas à domicile.

M. : Pourquoi trouviez-vous cela intéressant ?

J.-C. G. : Je trouvais que c’était bien de garder les gens, qu’ils soient malades, handicapés, chômeurs, chez eux plutôt que d’avoir une politique d’exclusion par inaction. Il y avait un bilan sur le plan social qui me semblait plutôt positif, il n’y avait rien sur le plan culturel, à part la biennale de peinture. Je lui ai dit que j’étais d’accord pour faire partie de sa liste, à condition qu’on puisse développer une politique culturelle. Mais on n’est pas allé au-delà. C’est-à-dire que quand il a présenté la liste, en 1983, il n’a pas, me semble-t-il, je n’en ai pas vraiment le souvenir, affirmé la mise en place d’une politique culturelle forte au Revest.

M. : Donc il a fallu à peu près dix ans jusqu’à la création de la Maison des Comoni ?

J.-C. G. : Non. En fait la ligne politique culturelle n’a pas été annoncée avant les élections, mais après les élections. Cinq jours après, je demandais la création d’une commission culturelle. C’est à partir de là que nous avons défini une politique culturelle, et comme je crois être un garçon plein d’idées, dynamique, efficace, tout s’est mis en place assez rapidement. On a décidé de poursuivre ce qui existait : autrement dit la biennale de peinture et de la muscler un peu. La commission s’appelait « Commission Culture, Fêtes, Cérémonies et Transports ».

M. : Transports aussi !

J.-C. G. : Et même Sports ! Culture, Sports, Fêtes, Cérémonies et Transports !

M. : C’était un panier garni !

J.-C. G. : Elle est devenue progressivement et presque exclusivement Culture, Sports, Fêtes et Cérémonies. Transports, il n’y avait pas grand chose à faire. Donc, cette commission s’occupait effectivement de toutes les manifestations festives, c’était le comité des fêtes en même temps. On avait décidé de garder ce qui existait déjà : la biennale de peinture et d’avoir une politique d’exposition à l’année, on a fait des expositions, à mon avis très intéressantes, je pense à Nicole Budonaro, entre autres, mais je pense aussi à d’autres peintres : Valérie Anton, Giacobazzi. Nous lui avons acheté une œuvre sur l’école du Revest et à Budonaro, nous lui avons acheté le grand tableau qui est dans l’entrée des Comoni. On a eu une politique d’exposition, une politique d’acquisition, sur le plan des arts plastiques qui ont été assez offensives. On a essayé de faire qu’il n’y ait pas qu’un événement tous les deux ans seulement, mais une politique à l’année et en tirant vers le haut, c’est-à-dire en n’exposant pas que les peintres Revestois, paysagistes, portraitistes, mais en défendant des jeunes issus des Beaux-Arts. J’ai fait exposer trois fois Michel Bories, au Revest. C’étaient des expositions plutôt remarquées. J’ai fait la connaissance quelques temps après d’une compagnie de théâtre qui était installée en bas,

M. : En bas ?

J.-C. G. : En bas du barrage, il y a une petite zone artisanale, il y avait une compagnie de théâtre dans un hangar qui s’appelait Le Théâtre à Suivre, qui avait une école de théâtre. J’ai fait leur connaissance, mes enfants sont rentrés dans leur atelier-théâtre. Leur travail étant vraiment de grande qualité, j’ai obtenu que la municipalité leur donne une subvention à l’année, pour ces ateliers, de façon à baisser le coût de la participation des parents. J’ai fait en sorte que le travail des enfants et des adolescents soit présenté au public. Ça a été présenté, par exemple sur la place Meiffret, à la Tour, et l’idée m’est venue, en relation avec mon manifeste Culture et Vie quotidienne du 16 mars 1983, de leur commander un spectacle à partir d’une écriture puisque Sylvie di Roma, non seulement était comédienne, metteur en scène mais en même temps auteur. Et c’est comme ça qu’est né le projet Clepsydre, dès mai 1983. C’est-à-dire que j’ai été élu en mars 1983, le projet a été posé en mai 1983 pour être réalisé en juillet 1984 avec 7 représentations. On a mis un peu plus d’un an pour réaliser le projet. Il y a eu très vite des articles dans la presse locale et même un dans Le Monde. C’est vrai que ce projet apparaissait complètement fou, puisque c’était un projet de Théâtre-Parcours. Il s’agissait d’investir Le Revest et Dardennes, d’associer des professionnels, des amateurs avec une écriture originale, et pour un spectacle parlant de façon un peu distanciée mais s’appuyant sur l’histoire du Revest. Il y a eu tout un travail de recherche, on s’est appuyé sur un historien local : Trofimoff, on a interviewé monsieur Durand, un vieux monsieur qui nous a raconté l’origine du nom Comoni.

M. : Donc un désir de partir de l’histoire locale ?

J.-C. G. : Oui, mais c’était déjà différent de ce que j’avais proposé dans mon manifeste, à savoir s’appuyer sur les associations existantes, parce qu’effectivement on peut dire qu’il y a des manifestations culturelles au Revest : la chasse est une forme de culture, la cueillette des olives, le pressoir à huile, c’est aussi de la culture, la taille des pierres, c’est de la culture, la pétanque et le pastis, c’est de la culture. Je n’ai pas de mépris pour toutes ces formes-là, mais il y avait une faiblesse dans ce manifeste. Si on s’appuie sur les associations locales, on aura peut-être des manifestations de type culturel mais elles seront de type associatif, elles seront de type festif, et il n’y aura pas suffisamment d’exigence ni de qualité artistique. Donc autrement dit, il n’y avait pas de place dans mon manifeste, même si j’évoquais à un moment donné la présence, la participation d’écrivains, de comédiens, il n’y avait pas de place là-dedans pour des exigences professionnelles et de la qualité artistique exportable. Voilà. La rencontre avec Le Théâtre à Suivre a été déterminante, c’est elle qui m’a fait chercher à rassembler dans une opération ce qui était dispersé, c’est le projet qui m’a permis de croire que j’allais mettre de la cohérence dans un ensemble de propositions disparates, à travers une commande d’écriture et de mise en scène. C’est ça qui est déterminant. L’histoire des 4 Saisons remonte vraiment à cette rencontre avec Le Théâtre à Suivre, avec ce qui s’en est suivi, des gens pas faciles à vivre, mais une bonne entente et on est allé au bout de ce projet, il a vu effectivement le jour. Ça a laissé des traces dans le village, des traces physiques, il y a encore des traces de peinture, place de la Mairie. Il y a encore un rond et le rectangle d’où naissait un nouvel homme. Il y avait un chœur de femmes qui expulsait à un moment donné un danseur, c’était une très belle scène, sur une musique que j’avais trouvée, Freedom now suite de Max Roach et Abbey Lincoln. C’est comme ça qu’est né le Théâtre au Revest, comme tentative de mettre de l’ordre dans un ensemble disparate de propositions.

M. : Je voudrais vous demander quel rapport vous avez eu avec les Revestois ?

J.-C. G. : Il y a eu 70 participants, 20 professionnels et 50 amateurs, et pas mal de gens du Revest pour l’organisation, une trentaine pour les costumes, maquillages, gestion des déambulations. Mais tout un tas de choses qui avaient été programmées n’ont pas eu lieu par manque de temps et de moyens et puis il y avait sans doute une grande méfiance au niveau d’un certain nombre de gens du village, malgré le soutien public apporté par le maire du Revest, Charles Vidal.

M. : Il y a eu quand même de la curiosité puisqu’il y a eu cinquante personnes !

J.-C. G. : Oui, il y a eu une vraie curiosité, mais cinquante ce n’est jamais que cinquante. Peut-être qu’à travers les familles ça faisait deux cents. Mais cela ne suffit pas pour faire l’unanimité. Depuis j’ai compris que ce n’est pas la peine de chercher l’unanimité, qu’il faut faire ce qu’on pense devoir faire : chaque spectacle trouve son public. Dès Clepsydre, on a été aidé par l’état et par le département, par la mairie aussi bien sûr. En gros, c’est un projet qui s’est fait, je ne crois pas me tromper, avec 240 000 francs, la mairie a mis 80 000 francs, l’état et le département 80 000 francs chacun, et on a fait un spectacle qui s’est joué 7 fois, avec en moyenne 120 à 130 personnes. On avait deux bus, à chaque fois, pour emmener les gens du Revest jusqu’au Château de Dardennes et pour les ramener. On commençait à huit heures du soir, on finissait à deux heures du matin, et il y avait un repas vers minuit.

M. : Donc vous vouliez garder un coté festif avec ce dîner à la campagne ?

J.-C. G. : Oui. Ça se passait dans le parc du Château de Dardennes, et c’était vraiment festif entre minuit et une heure. Après il y avait la scène finale, dans le jardin des orangers du château, entre une heure et deux heures du matin. Après quatre heures de déambulation entre huit heures et minuit. On avait construit un labyrinthe avec sept boxes pour vingt, vingt-cinq spectateurs, on pouvait mettre en gros cent cinquante, cent quatre-vingt personnes et pour construire ce labyrinthe on a cloué deux kilomètres et demi de planches qui nous ont été données par les chantiers de La Seyne en cours de liquidation.

M. : C’était un vrai labyrinthe ?

J.-C. G. : Oui ! Les gens rentraient dans ce labyrinthe et tombaient dans des boxes, il y avait sept petits spectacles pour vingt-cinq spectateurs et personne ne voyait le même spectacle, c’étaient les enfants qui jouaient. C’était d’une poésie ! On s’est rendu compte en créant Clepsydre, qu’on a eu un an d’avance sur Le Printemps, créé à Châteauvallon par Denis Guénoun, et qui a demandé deux ans de préparation et auquel j’ai participé ainsi que mes enfants. C’était le même esprit, mais aucune comparaison au niveau des moyens. Le budget à Châteauvallon était un budget de 7 millions de francs et pour nous de 240 000 francs. C’est à cette occasion que j’ai lié amitié avec Denis Guénoun et que j’ai organisé pour lui à Châteauvallon des séminaires sur la Renaissance. J’ai fait venir des penseurs importants : Kostas Axelos, Henri Atlan, Cornélius Castoriadis, Bernard d’Espagnat, Jacques Le Goff…

M. : Est-ce que vous avez tenu cette politique de création après le début des 4 Saisons ?

J.-C. G. : On a commencé sur une commande d’écriture et de mise en scène, c’est-à-dire une création intégrale. Je préfère dire demande plutôt que commande. Je formule des envies, mais qui ne sont pas que des envies personnelles, elles sont pensées, il y a une réflexion sur qu’est-ce qui serait nécessaire par rapport au village, c’est pour cela que j’avais demandé qu’on s’appuie sur l’histoire du Revest. Ce qui a été intéressant, après Clepsydre, j’ai fait une autre commande, demande, à Philippe Vincenot, que j’ai rencontré sur Le Printemps, qui y était comédien, c’était un conteur extraordinaire. Je l’ai invité un soir chez moi, le soir a duré jusqu’à quatre heures du matin, et lui ayant pas mal bu, moi aussi, il racontait des histoires, ça n’arrêtait pas, alors je lui ai dit à la fin qu’il avait un vrai talent de conteur et qu’il devrait passer à l’écriture, je lui ai proposé d’écrire quelque chose sur l’histoire du Revest, c’est-à-dire de prolonger Clepsydre car les gens avaient trouvé que c’était trop loin de l’histoire du Revest, parce que Sylvie di Roma avait peut-être trop symbolisé, universalisé, donc je me suis dit : on recommence la chose avec un plus petit nombre de gens, de soixante-dix on est passé à deux, Philippe Vincenot a écrit Histoires du Revest, où il y a des scènes vraiment inspirées de l’histoire du Revest. Par exemple la vente des sources d’eau à la ville de Toulon, cette vente a permis la construction du barrage, et aujourd’hui on achète l’eau à Toulon parce que nos anciens ont vendu les sources. Ce spectacle a fait un tabac. Il a été créé au Revest. Il s’est joué trois semaines et après il est passé en Suisse, en Allemagne. L’année d’après, il a été joué sur la place du Mourillon, en face du Comédia. Il a donné naissance à un autre spectacle car il y a des logiques qui se mettent en place, je me suis demandé de quoi on pouvait parler qui s’enracine à la fois dans Le Revest et qui ait une valeur universelle, et je me suis dit qu’il fallait parler du feu. Parce que les incendies ici dans le Midi, c’est omniprésent : c’est le soleil et le feu, la crainte du feu. Pour être encore plus clair, je dirai que ma réflexion essayait d’articuler le local (Le Revest) et le global (le monde). Réussir cette articulation, c’est pouvoir intéresser les Revestois mais aussi les autres qui peuvent se reconnaître dans des problèmes, des situations, des comportements, des propos, des conflits qui ne sont qu’en apparence revestois car ils sont en réalité universels. Inversement, quantité de spectacles ont été présentés au Revest qui apparemment parlent de gens d’ailleurs mais qui peuvent parler aussi aux Revestois parce qu’ils ont les mêmes problèmes. Après le feu, l’eau. Tout le monde connaît le film Manon des Sources, un film sur l’eau ou l’absence d’eau, la difficulté de trouver de l’eau en Provence. Nous on s’appelle Le Revest-les-Eaux. J’avais ainsi mis en place tout un enchaînement : on aurait fait un spectacle sur le Feu, sur l’Eau, sur l’Olivier, la Pierre. Il n’y en a qu’un qui a vu le jour, après Histoires du Revest, c’est Feu, un spectacle mythique pour ceux qui l’ont vu au Stade. Philippe Vincenot et Laurent Vercelletto ont pris le thème du feu, et ils ont traité à la fois les incendies, la guerre, le feu entre les hommes. Ce spectacle a tourné deux ans, comme Histoires du Revest qui a tourné sous le nom de Patience. Feu a tourné sous le même nom. Ça a été aussi le premier livre que j’ai édité. Michel Bories qui avait fait une installation plastique sous tente pour le spectacle a réalisé un livre d’art à un seul exemplaire présenté dans beaucoup d’expositions.

M. : Donc Les Cahiers de l’Égaré sont nés à partir de ce moment ?

J.-C. G. : Les Cahiers de l’Égaré sont nés en même temps que le spectacle s’est créé. Il y a eu une première édition à 500 exemplaires et un deuxième tirage encore à 500. Donc il y a quand même eu 1000 exemplaires de vendus et le spectacle a tourné deux ans. C’est avec de tels spectacles que le théâtre au Revest s’est fait connaître très loin du village. Puisque nos créations s’exportaient, partaient ailleurs. Quant aux Cahiers de l'Égaré, ils existent toujours, 150 titres ont été publiés par une maison d'édition installée au Revest.

(Les 25 ans des Cahiers de l'Égaré ont été fêtés à La Seyne sur Mer, le 1° juin 2013, sur la place Martel Esprit, par la Bibliothèque Armand Gatti avec le soutien de la municipalité de La Seyne, en présence du maire et de l'adjointe à la culture. Le dernier Cahier de l'Égaré est sorti en mai 2014, écrit par Izzeddin Çalislar, auteur turc en résidence d'écriture à la BAG et consacré à Michel Pacha, livre bilingue, turc et français, Mon Bosphore à moi, une lecture a eu lieu le 17 mai à la Villa Tamaris Pacha, une autre aura lieu le 26 septembre à 18 H 30 au Comédia à Toulon)

M. : en dehors de la Maison des Comoni et des Cahiers de l'Égaré, qu'y a t-il eu de marquant ?

J.-C.G. : les ateliers de théâtre pour les enfants et adolescents avec Sylvie di Roma jusqu'en 2000. De ce travail est née une compagnie amateur L'Insolite traversée des siècles qui crée Un Roméo et Juliette d'après Shakespeare en 1986 à la Tour, compagnie qui se forme à l'école de la Comédie de Saint-Étienne (Cyril Grosse, Frédéric Andrau, Valérie Marinèse …), change de nom, L'Insolite Traversée, et devient professionnelle en 1992 avec la création de Madelaine Musique. Cette compagnie est conventionnée en 2000 par le Ministère de la Culture ; c'est la seule compagnie varoise à avoir été conventionnée par l'État. La compagnie est dissoute fin 2002, après la mort accidentelle à Cuba de Cyril Grosse le 19 septembre 2001.

(Sa sœur, Katia Ponomareva, a pris le relais, en 2004, de comédienne dès le début de l'aventure à metteur en scène avec sa compagnie L'Ensemble à nouveau présente en juillet 2013 au Théâtre du Chêne Noir en Avignon avec son 4° spectacle Nous serons vieux aussi.)

Extrait de l'éditorial du Maire dans le N° 6 de L'Information Communale de septembre 1984 :

« Le grand événement de l'été, celui que chacun attendait avec impatience, inquiétude ou espoir, avec ou sans idée préconçue, ce fut bien entendu les nuits de juillet de Clepsydre. Critique de théâtre ? J'en laisse le soin aux spécialistes tandis que quelques photos dans les pages suivantes résumeront quelques-unes des principales scènes.

Pour ma pat, je n'ignore pas combien le déroulement de ces soirées rapprochées, au travers des rues et des places du village, n'a pas manqué d'apporter à ses habitants une gêne que la plupart ont acceptté facilement et quelques-uns avec un peu plus de difficultés. En fin de compte, cependant, chacun a bien voulu faire preuve de patience et compréhension au point, pour certains, d'aider à la bonne marche des étapes du spectacle lorsqu'elles se déroulaient devant chez eux. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir au cours de la représentation à laquelle j'ai assisté avec beaucoup de plaisir, je dois le dire. À tous, j'exprime mes bien vifs remerciements. Qu'on ait aimé ou pas Clepsydre, bien qu'il m'apparaisse difficile de rejeter entièrement un tel spectacle, nous ne pouvons qu'apprécier la somme de travail fournie par les comédiens et les volontaires qui les ont aidés pour préparer les lieux, penser, créeér et monter eux-mêmes les décors, les accessoires ou les habits tout en assurant la présentation de l'action et tout cela bénévolement. Il fallait avoir la foi et le courage pour le faire.Ils ont eu l'une et l'autre. Les spectateurs sont venus, certains même d'assez loin mais si le prêt des projecteurs n'eût pas été consenti pour une durée impérativement limitée, il est certain qu'une soirée par semaine pendant deux mois aurait permis à la critique favorable qui fut celle de la Presse pour Clepsydre d'avoir le temps et la possibilité de toucher un public plus nombreux amené ou ramené dans le var par les différentes périodes des vacances. Les organisaters l'ont bien compris qui ont dû le dernier soir refusé des entrées. Ce n'est la faute de personne mais seulement des obligations matérielles qui entourent tout spectacle de qualité. » Charles Vidal, maire du Revest